藏醫治病,菩提心擺中間

- 詳細內容

- 分類:藏醫與佛法

- 點擊數:3287

藏醫治病,菩提心擺中間

達哇醫生說,醫德更勝醫術,醫德跟佛法是有關連的,著重找出疾病內因。

教授:達哇醫生

時間:2013年5月2日

地點:台北化育道場

攝影:班瑪歐色多傑

《四部醫典》,主要內容分四部:

第一部《總則本集》(藏名《紮據》):有6章,是《四部醫典》的精華。主要是介紹人體的生理、病理、診斷及治療的一般知識。

第二部《論述本集》:共31章,主要講人體胚胎學、解剖、病因、病理、飲食、起居、藥物性能、外治器械、診斷方法及治療原則,這其中還講到醫德。醫德跟佛法是有關連,中心思想就是菩提心,裡面並提到醫生治病之態度等等。對待病人,不論貧富貴賤都要發菩提心,如果發自內心去看待病人,功效就不一樣。藏醫認為,一位醫師的能力與其品德有莫大的關係,甚於其醫學知識及技術水準等因素。

藥方一樣,結果大不同

為什麼這麼說呢?我這裡有醫,一位醫生對待病人很慈善,另一位醫生對病人態度則較粗魯,雖然兩人開的藥大致都一樣,可是病人就覺得療效大不同。病人只要到態度粗魯的醫生那裡就醫,身體的病痛就會變得嚴重,給另一位醫生看診,病情就好了大半。為什麼會這樣呢?其實這些跟病人的心理有關係。所以在藏醫裡,特別強調醫德的重要性。

第三部《祕訣本集》:有92章,內容非常像現代的書籍,標題清楚明白,闡述臨床各科疾病之診斷跟治療。比如頭痛的病因很多,可能是高血壓、低血壓、氣血循環不好等問題。一般是第一本和第二本學完之後,才能學第三本。

從藏醫的角度來看,頭痛的原因很多,不可能都開同一種止痛藥。雖然止痛藥可以暫時把頭痛緩和下來,其實並沒有根治,你得天天吃。如果吃藥像吃食物一樣,沒有任何副作用就還好,但如果吃了藥卻產生副作用,誰願意吃?所以頭痛時必須找病根。

一般而言,膽汁分泌過高也會引起頭痛的,要專注去降低膽汁分泌。膽汁分泌過高的原因是什麼?就必須要找這個根。原因可能是來自於食物,所以一方面控制食物,一方面就是用藥,把它平下來,平了之後,頭痛的症狀就會消失。

在《祕訣本集》裡,是有系統地講說病症的脈絡,有什麼樣的症狀,要開什麼樣的處方,這裡都有詳細的記載。主要內容是在講述內、外、婦、兒科還有五官的毛病,以及藏醫中獨特的隆、赤巴、培根病。所以一般民間會先學《祕訣本集》,感覺比較實用,所以有時候就會倒因為果。像頭痛的症狀有很多,一不小心就會誤診,誤診的時候,開的藥也會是錯誤的,所以《祕訣本集》要放在最後學。

藏醫的「氣」分兩千多種

之前談到藏醫三因,藏文是隆、赤巴、浿根(註)。我覺得三因的名稱還是用藏文比較好,如果你把它翻成其他文字,它的含意就不存在了。比如藏醫說的「隆」,跟中醫的「氣」,有相同的地方,但你說「氣」的時候,中醫解說的「氣」跟藏醫解說的「氣」並不完全一樣。藏醫裡講的氣,分兩千多種,不同的氣在我們體內,有不同的功效、不同的名稱,所以用其他的語言去解釋的時候,很難解釋。藏醫的「氣」翻成英文是wind,wind是指外面吹來的風,這就很難解釋人的身體裡怎麼會有外面吹來的風,所以,用原來的名詞去解釋會比較好。

以我的經驗,西方國家也有很多人學中醫,他們學中醫的時候,講到陰陽兩字,始終都是用中文的陰陽去發音,不管發音準不準,都是很好的,一代一代傳下去的時候,可以找到一個根。

第四部《後續本集》:共27章,主要論述脈診和尿診、藥物的炮製、功能。其中的脈診與中醫、古印度醫學的脈診都屬於古代醫學。其他有外治法如放血、艾灸、按摩等。裡面不光是講理論,也有講實踐。

▲人體的生理和病理圖以樹為比喻,表現人體的生理功能和病理變化。 (圖片提供:達哇醫生)

人體的生理和病理圖

第一枝幹 (飲食、起居、時節、鬼怪)

第一分枝:三病因

第二分枝:七大物質

第三分枝:三種排泄物

第二枝幹

第一分枝:導致疾病的內因 (貪、嗔、癡) 第二分枝:導致疾病的外緣

第三分枝:三病因的六種入門

第四分枝:三病因的位置

第五分枝:三病因的路徑

第六分枝:三病因的病發

第七分枝:致命的九種病

第八分枝:疾病的轉化

第九分枝:疾病的概括

醫理樹喻圖,一一剖析

接下來看這幅「人體的生理與病理圖」:

主要是講說人體生理和病理學,它以樹幹做比喻,不論根部、分枝甚至葉片,都有不同的涵義在裡面。

第一枝幹第一分枝:藍、黃、白三種不同顏色的葉子,代表的是三因。隆是藍色,赤巴是黃色,培根是白色,分別體現五個不同源素。藍色體現的是五源素當中的氣,黃色是五源之火,白色是五源之土和水,所以這裡體現的是四大。

第一枝幹第二分枝:這裡有七片葉子,分別代表的是七大物質。七大物質是講的是什麼呢?就是食物的精華、血液、肌肉、骨、骨髓、脂肪還有精液,具體詳細的內容,在之後的課程中會陸續介紹。

第一枝幹第三分枝:這有三片葉子,代表三大排泄物。即大便、小便,還有汗。我在香港待了三年多,病人大部分的問題都是排泄不正常。因為工作緊張的緣故,生活也失去規律,一旦作息亂了,整個消化系統的功能也亂了。為什麼這麼說呢?因為該吃飯的時間沒進餐,或者是用餐時沒有細嚼慢嚥,甚至只吃幾塊餅乾或喝個飲料隨隨便便打發。久而久之就會影響到消化系統,出現便祕等問題,接著產生各種狀況。又或是夏天時節,因為怕曬、怕熱,所以都躲在冷氣房裡。我這次來台灣,不論上哪兒,空調控制還挺好的。相對在香港,冷氣開得特別強,從戶外進入室內,就覺得好冷,彷彿是到了另一個世界,走出室內,感覺又是另一世界。所以很多年紀大一點的香港人,夏天再熱,都帶著披肩或外套,以便在室內披穿,否則身體會受不了。

養生,跟著時令走

類似這些狀況,就是會打斷我們生活的規律,甚至是讓我們身體跟大自然的接觸減少。人類生存在大自然裡面,大自然的所有一切,都跟人的身體有關聯,互相影響。如果你跟大自然接觸的越少,突然去了一個條件比較簡陋的地方,就會越容易生病。

比如香港,不論辦公室或公共場所都開著超強的冷氣,回到自己的家裡也是吹冷氣,有的人因為體質問題,生下來就怕熱,當然覺得很舒服;但生下來就怕冷的人,他就必須要穿披衣物,看到冰凍或是冷的食物,別說吃,連看都不想看,他的身體已經告訴他,沒辦法接受。其實一般正常情況下,夏天是沒有冰的,所以如果你去用冰就是異常,而且違背大自然。舉個例子來說,為什麼野生動物跟我們養的家畜、寵物不一樣呢?為什麼我們養的動物有各種各樣的病呢?為什麼野生動物比我們眷養的動物還健康呢?因為牠們是按照大自然的規律去生存,知道依著天氣的變化更改食物及生活方式。而被人類眷養的寵物,因為人類本身生活作息混亂,連帶寵物的生活規律也跟著打亂,主人看電視,狗貓也跟著看電視,飲食也隨主人的喜好變動。牠們只要一生病,主人就馬上帶去給獸醫看,而野生動物則是自己找植物治療。比方狗生病的時候,牠會自己找植物吃,吃了後吐出來,病就好了。由此可證明,我們人類脫離大自然太遠了,所以我們的身體變得很焦急,很容易生病。而且一般而言,人類應該有三分之一的時間需要休息和睡覺,可是一旦工作超量,睡覺和休息的時間就少了,你的能量也就會越來越差,導致身體失衡。

找出健康鑰匙

再看回「人體的生理與病理」圖,裡面講到如何去保持健康,主要根本就是維持飲食起居平衡。其實很多病都是吃出來的,也就是飲食起居不平衡導致。所以這兩項平衡的時候,五源素也會平衡,五源素平衡之後,相對的三因素、七大物質也會平衡。在平衡的狀態下,就不會生病,沒病就會健康,健康之後會有什麼樣的結果呢?就是長壽。如果長壽,那想要成佛也有時間、機會,如果身體不好,對成佛之道也是個障礙。

第二枝幹第一分枝:主要是講導致疾病的內因,導致疾病的內因是什麼呢?就是貪、嗔、癡!

不管信不信佛教,人類的貪、嗔、癡本性是存在。為什麼佛教和藏醫把它說成病因呢?比如貪,在佛學的角度來講,貪有很多種。我在這裡舉一個簡單的例子:為什麼得糖尿病呢?多數時候是吃太多了,因為好吃就暴食,所以這都是因為貪吃導致身體失調。得了這個毛病之後,身體很多狀況都出現,醫生會叫你不要吃這個,不要吃那個,一般病人都會覺得痛苦,想說吃一點沒有關係吧。於是不知不覺飲食又過量,又開始毫無節制的吃東西,這就是所謂的貪。同樣的,嗔、癡也是這樣,都是跟人的精神與思想有很大的關係。

(系列二)聽打:陳怡靜

註:藏病三因

1.隆 —氣分(氣、風,指氣息、氣血等)

2.赤巴—熱分(熱、火,指膽汁)

3.浿根—涎分(濕、寒,指粘液等)

------善報2013冬季號 pg. 78~81

善報助印連結:

藏醫智慧,養生不離心

- 詳細內容

- 分類:藏醫與佛法

- 點擊數:9879

<藏醫與佛法>

藏醫智慧,養生不離心

在藏醫觀點裡,身體的疾病是心靈的警訊,

融合佛教修行與不同醫學精要,成為一門獨特的醫學。

教授:達哇醫生

時間:2013年5月2日

地點:台北化育道場

攝影:班瑪歐色多傑

藏醫對一般台灣人而言,可能是陌生的,所以關於藏醫,很多人會覺得很神奇、很神秘,覺得它像魔術一樣,甚至有各式各樣的想法。今天我在這裡,想分享我幾十年所學,以及一些臨床的經驗。

這除了是為法友,更廣意的來說,也是為了眾生的健康。其實這也是兩位法王的意願,特別是達賴喇嘛尊者,他從16歲就開始服用藏藥,很清楚藏藥對他身體產生了什麼樣的功效,所以他認為藏醫不應該單單只是為了西藏人,應該服務全人類。

體質不同,治療方式也不同

我在很多地方講藏醫養生,因為活在現今繁忙的社會裡,人類的身心問題越來越多。雖然這樣的狀況,有很多不同的醫學體系,有各種不同的方法可解決,可是,這些問題,都不是單單一種醫學體系能夠解決的問題。

就像吃東西,我們每個人的體質不同、喜歡的食物也不一樣。所以有人適合吃西藥,有人適合吃中藥,甚至有人適合吃藏藥,各種各樣都有。舉個例子,就像花,因為每個人的個性不同,所以每個人喜歡的花也都不一樣。這種不同人有不同的選擇,就如同在各種醫學體系裡,每個人都有適合或喜歡的治療方式,藏醫也是其中的一個選擇。

藏醫有一個特點,就是裡面也涵蓋了很多佛法的道理、甚至哲學等等。雖然其他的醫學也講一些哲學,可是以我的經驗來看,覺得並沒有像藏醫這麼深。

這堂課的題目是「藏醫和佛法」, 大家不要期待我會講法, 我也沒要講法, 可是我知道學佛主要是修心, 說到「心」, 人的健康, 不光是身,最主要還是心。心不健康的時候,身也不會健康,所以這兩者是離不開的。大家都知道,學佛的好處是能夠把心靜下來,心平氣和後,身體也會跟著平和下來。

12項基本課題

所以這次的課程裡,我會講藏醫養生,包括佛法和藏醫的一些相關內容,其中包括:

一、藏醫藥學的起源與發展歷史簡介:我們要學習新事物時, 一定要先了解這件新事物,比如學藏醫的時候,就要先了解藏醫的起源與發展歷史。當然,這並不是說你學完之後去引用或幫人看病,那是不可能,因為這是很深奧的一個醫學體系,得用很長的時間才能學到並且運用,所以這門課程最主要是讓你更瞭解自己,透過對自身的瞭解,可以幫助身邊的人。

對於大家而言,醫學是門新事物,所以一開始,要懂得它的背景,瞭解自己學到的是什麼,所以知道藏醫的歷史是很重要的。這跟我們平時做事情一樣,跟別人工作或者是做生意,首先要瞭解他人的背景,然後你就能很踏實的按部就班去做事情,兩者道理是差不多的,所以我要簡單的介紹藏醫的歷史背景。

二、藏醫藥學的基本理論簡介:不少人覺得藏醫好像沒有任何的理論根據,只是民間療法一代傳一代。可是藏醫並不是這樣, 它有一套完整的理論, 根據這個理論去摸索發展,所以理論是很重要的。

特別是現在這個時代,科學很發達,很多人的概念中,只要有科學的依據,就好像都是真的,如果沒有這樣,就認為不是那麼一回事。其實這些都是我們認知上的障礙,為什麼呢?因為我們肉眼看不到的東西,並不表示它不存在,只是我們沒有發現。

三、藏醫養生學的基本概念:對於藏醫養生學,我們應該要有一個概念,也有利我們養生保健。

四、藏醫養生學的基本知識。

五、藏醫五源學:藏醫有五源學,中醫也講五源,可是兩者的五源,當中有一些不同。

六、五源與胚胎發育及發病、藥物的功效:這些都是跟五源素有關,也可以說是概括在五源素的功效當中。

七、藏醫的三因學:這是最基本、最根本的一個概念,什麼叫三因學,詳細的內容,接下來的課程會講。

八、七種不同類型的自然體質:你知道你自己的自然體質是什麼嗎?自然體質是不會變的, 你生下來是怎樣就是怎樣,如果你瞭解自己的自然體質, 就可以根據這樣一個基礎,去養生、平衡你的體質。

這裡要強調的一個觀念是:一個好食物,並不是適合每個人。譬如人參是好東西,但並不是對所有的人都好,有的人吃了覺得「很好」,但有人吃後卻覺得很不舒服,因為它不適合那個人的體質。這點很多人都不知道,很容易被疏忽。

九、五源素與六味和十七種功效的關連:這裡講到的六味就是甜、酸、鹹、苦、辣、澀,而中醫講五味是甜、酸、鹹、苦、辣,所以藏醫比中醫多一個澀,兩者有點不一樣。

這其中又有十七種不同的功效,這些功效最基本的根源跟五源素有關係,這些具體的細節之後我都會講。

十、六味的功效以及負作用:食物概括有六味,這些在我們體內會起什麼樣的功效?有什麼樣的好的作用?現在市售很多養生書,多數是提到某些食物的好處,結果大家就拚了命的吃, 但一般人都不知道,如果單一食物過量,也會起負作用的。所以在這章節裡,我要盡量講說這方面的知識,讓大家知道,一旦飲食不平衡,身體就會出狀況。

十一、根據自然體質調節飲食:這裡是說吃東西也要適合自己的自然體質,這樣才能讓身體呈現最佳狀態。

十二、根據自然體質調節起居:包括了身、語、意。

今天是第一講,我要講說藏醫藥學的起源與發展歷史簡介;藏醫藥學的基本理論簡介以及藏醫養生三單元。

古老醫學,藏族護身符

就像之前我說的,藏醫是一門古老的傳統醫學,根據文字記載, 已有近三千多年的歷史,它內容豐富,對世界屋脊上的藏族生存、繁衍、生產力等方面,有很大的貢獻。

藏族長久以來,都是靠著大自然生存,所以他們有保護大自然的概念並且擅長跟大自然溝通,於是對各種疾病有豐富的防治及治療概念。所以藏醫所講的很多內容,都是跟大自然有關係。為什麼這麼說呢?因為藏醫最基本的概念和理論,都是跟五源素有關,也就是土、水、火、風、空。

在時輪金剛裡,講的也是五源素,所有宇宙都是五源素的功效形成,因此五源素不平衡的時候,就會直接影響到人的身體,甚至所有的眾生。所以如何去保護環境,這是我們現代人應該要好好去思考的一個問題。

西元八世紀,藏王赤松德贊在位期間,為了弘揚和發展藏醫藥學,舉行了第一屆國際性傳統醫學交流會,他邀請國內及鄰近國家的著名傳統醫學專家一共九人,齊聚在西藏南部桑耶寺。當時交通不方便,這些專家不是走路就是騎馬,行程最少都六個月以上,有的甚至需要一年,所以他們在桑耶寺一待就是三年,彼此互相交流,吸取了印度、回教以及中國、西藏等各方醫學精華,編著了許多經典的醫學著作。

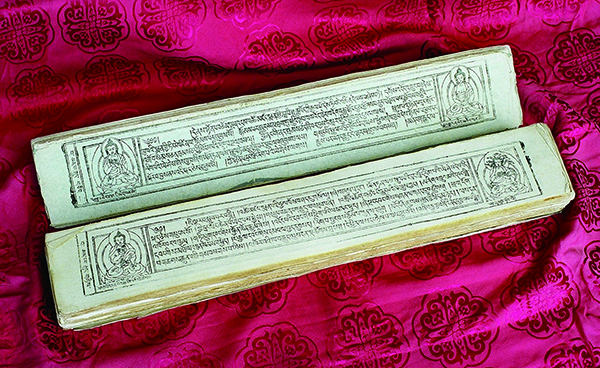

四部醫典,藏醫巨著

▲四部醫典編著者:宇妥雲丹貢布。(圖片提供/達哇醫生)

這跨國「醫學交流會」對藏醫藥學來說,等於開啟了歷史新頁, 得到了前所未有的發展,在此同時,藏醫學最傑出的學者──宇妥雲丹貢布,集前人經驗,借鑑其他民族的醫學精華,總結民間醫學,根據當地的地理氣候以及生存環境等,著作影響深遠的醫藥學巨著──《四部醫典》,為藏醫藥學的發展奠定了堅實的基礎。

宇妥雲丹貢布為了發展和培養藏醫專業人才,建立第一所藏醫學校, 招收五百多名學生,培養了不同程度的藏醫專業人才。除了建立學校,宇妥雲丹貢布同時也建立了醫生等級制。醫生等級分為四等,最高職位要學20年,接著是15年,再下來是1 0年,最少是5年。這些學生當中,有許多後來成為著名的藏醫專家,也編著了許多獨特的醫學著作,為後人留下了寶貴的財富。

西元12世紀,他的第13代子孫宇妥薩瑪雲丹貢布,對《四部醫典》進行全面的校注和修訂,建立了最完整的藏醫藥學的體系。直至今日,該書仍然是研究藏醫和藏醫教學中不可

缺少的主要書籍。

西元15世紀初,藏醫史上出現了南北兩大學派的創始人──蘇卡良念尼多傑和強巴朗傑紮桑,他們把《四部醫典》作為總綱領,進行各自不同的研究,並且根據自己的研究成果和經驗,匯編了各派獨特的論著並撰寫了《四部醫典》註解本。

《四部醫典》的註解本其實有好幾種,南北兩大學派的註釋本是比較全面的。還有一本是17世紀的德司桑傑加措所編撰,他是第五世達賴喇嘛時期在政教方面最關鍵的一個人物,除了藏醫方面表現卓越,學識淵博的他,也為西藏的天文歷史撰寫了註釋本。

德司桑傑加措研究了南北兩大學派的不同的觀點,對《四部醫典》做了最有系統、最完整以及最標準的註解巨作《四部醫典藍琉璃》,並且召集全藏著名醫學家和畫家,為《四部醫典》繪製了79幅彩色系列唐卡。後來在13世達賴喇嘛的時候再增加了一幅,所以一共是80幅。

▲原始《四部醫典》木刻本。(圖片提供:達哇醫生)

重金屬、礦物也入藥

西元18世紀初,帝瑪.旦增平措先後奔波於西藏、印度和中國大陸等地,潛心研究藏醫藥學,他撰寫了舉世公認的藏藥本草學巨著《晶珠本草》,裡面有近三千種不同的藥材,包括礦物、動物、植物。其實藏醫的《四部醫典》裡也提到動物,可是動物至今用的很少,為什麼呢?因為西元八世紀,西藏引進了佛教,所以禁止殺生,於是用植物代替動物藥。

《四部醫典》裡明確地講到,礦物質裡包括不同寶石、重金屬。藏醫裡有重金屬,在《四部醫典》裡有提到。所有的東西,都有它的功效,如果你知道怎麼用,對人的身體都是有幫助的。

說到重金屬, 我要解釋一下,因為有人說藏藥裡有重金屬及水銀,因此以訛傳訛嚇得大家不敢吃藏藥,其實不是這樣。藏醫裡礦物跟重金屬用的

很少,多數用在外治,少數一些用於內服,都是經過炮製加工去除毒性,再跟其他百分之九十的植物一起配藥,一般就叫貴重藥物。這其中有八種不同的貴重藥,說它是貴重藥,其實價格不算貴,一顆大約35盧比,跟其他幾十萬元的藥方來比,還算好的。

可是為什麼說是貴重藥呢?因為它用的是價格比較貴的藥材,而且炮製這些藥的工序也是特別複雜,需要耗費時間也久,特別是去水銀毒素或是其他重金屬毒素的時候,有時候得花上40多天,而且每天得做十幾個小時,連續、不能停才能把水銀變成粉末。藏醫裡說水銀是劇毒,而且有三種不同的毒性,所以把三種毒取出有一定的工序。

在達賴喇嘛法王尊者的要求下,一些科學家以現代科學的方法去做研究,結果顯示,加工去毒過的水銀,都會從人體的毛孔、頭髮以及尿液排泄出去,完全不會積存在體內。一般而言,水銀若無去毒,一旦進入體內,便會囤積,是無法代謝排出體外。

試驗更證實,加工去毒過的水銀,再搭配其他藥的時候,這藥方的功效會提升50%,而且沒有任何傷害。科學家先以動物為主, 分成兩組試驗比對,之後再進行人體的實驗。

他們選擇一百多位罹病的西藏人,長期服用含有去毒過的水銀製成的藥方,這些病人沒有腎臟及肝臟的毛病,也無神經系統的狀況,最少三年後再去做體檢,他們的腎臟、大腦神經還有肝臟, 都沒有任何損壞,而且體內看不到有關毒物的囤積。

總之,藏醫藥學是一門獨特的醫學體系,除了完整的理論和實踐,更與藏傳佛教的哲學思想結合。今天我要簡單的介紹藏醫藥學的開創和發展歷史,希望大家能夠進一步的瞭解。當然,光我簡單的介紹這麼一段, 是無法全然瞭解清楚,不過現在網路上有很多相關資訊,今天我在這裡講說,播下一顆小小的種子, 希望將來能夠發芽。(「藏醫與佛法」系列一)

*聽打:陳怡靜

▲達哇醫生說:「藏醫藥學是一門獨特的醫學體系,除了完整的理論和實踐,更與藏傳佛教的哲學思想結合。」

達哇醫生,現任法王醫生

曾任達賴喇嘛尊者的醫師,現任法王噶瑪巴醫師的達哇多吉醫生,生於1958年,13歲起,就讀藏醫學校學習藏醫。1975年至今,從事藏醫事業、教學、研究、醫診達38年。

1994-2002年,達哇醫生擔任印度藏醫院藥物研究所主任。2003年任印度藏醫院主任。2004年任命為藏醫院院長。2011年退休,擔任藏醫院高級顧問,經常參加國際藏醫學術會議並任主要來賓,曾參加過許多國際傳統醫學演講會。為了醫診、教學、研究、展覽及學術交流,多次走訪過美國、加拿大、日本、俄羅斯、英國、法國、德國、義大利等歐洲14個國家,並編寫出版藏醫藥書籍。

------善報2013秋季號 pg. 74~79

善報助印連結:

https://donate.spgateway.com/hwayue/post

「有情分享書」法王序

- 詳細內容

- 分類:「有情分享書」法王序

- 點擊數:16205

「有情分享書」法王序

「有情分享書」系列叢書,將計畫系列翻譯、整理當代具德上師言教,包含解經釋論、詮說佛陀言教、指引實修等內容,以莊嚴法寶形式,以法供養之敬慕心,免費結緣流通,供養十方如母有情。

為此我深感隨喜,也祝福這些法寶,能成為行者修道上的莊嚴。願見者生歡喜,開卷者獲利益,護持者深種解脫福田。

噶瑪巴 鄔金欽列多傑

2021年1月8日

如何讀大般若經

- 詳細內容

- 分類:特別摘錄

- 點擊數:8372

〈夢中佛事特別摘錄〉

如何讀大般若經

孫春華居士/主講

我為什麼要談讀《大般若經》的經驗?因為它是一部開智慧的經典。

佛說:當《大般若經》存在的一天,佛法不滅。你想,我們常常說末法時代眾生要受很多苦,我們多怕這個末法到來,我們多麼希望佛法常駐;佛法常駐,佛法駐世的時候就是我們有救、能得救的時候,我堅信佛這麼說。所以我就想,我們一定要從《大般若經》開始,好好地讀它。

不思維、不分別,用「定」的方法讀經

我先說我個人的經驗吧!我讀到後來能夠定進去不想再讀下去了。當然我們要先把姿勢坐好,盤腿讀最好,如果不能盤腿讀,放下腿也可以,但是膝蓋上要蓋腿布,不讓膝蓋受涼,肩膀也要小心不讓冷氣、電風扇直吹。姿勢坐好以後,就是一字不漏地往下讀,不要用思維、不要去想經中的內容,因為憑良心說,以我們的小螞蟻腦袋思維佛的境界,我認為那是妄想。

我們用這種「定」的方法去讀誦它,讀到你心很靜、想定進去,突然覺得不想念了。各位,我多生多世的親人,這時就放下不要讀了,閉上眼定進去,不管是三、五分鐘,半個小時、一個小時都好,出定以後再繼續讀。讀到不想讀了再定進去,就這麼反覆讀下去。每一天找時間做這件功課,不管早晚,把閒聊、看電視、生煩惱怨恨的時間拿來讀經,不是很好嗎!

把讀經的桌子就固定在你家裡,這個角落一定有,你坐在那覺得舒服,不會受到別人的打擾,孩子、先生、丈夫、太太不會打擾的,屬於你的角落,把它收拾好、打掃好,然後擺上桌子,把經書放在上面,就這麼讀下去。你要養成一個習

慣,將來大家會尊重你這個時間,尊重你的角落,不打擾你。剛開始大家當然不習慣,需要時間取得大家的諒解,你要有耐心。把這個角落布置好,當你忙完了往那一坐,你心自然就定下來了,可以開始用定的方法讀經,不是用思維、分析的方法。

《大般若經》裡有一段話。當時須菩提是佛陀的大弟子,他是證入空性第一、智慧第一的大弟子,他問佛陀:你常常告訴我們這個也空、那個也空,什麼都空,然後你又讓我們去度眾生,我們到底是度什麼眾生?不是眾生也空嗎?苦惱、煩惱也空嗎?佛也空、菩薩也空嗎?到底度什麼眾生,眾生在哪呢?好。釋迦牟尼佛就回答他說:眾生在哪裡?你只要離了思維、離了分別、離開名相、離開能所,就是佛的境界。當你在思維、分別名相和能所的時候,就是眾生的境界。

儘管有事情突如其來,也能心不動處理

現在我們就要用這個方法來讀經──不思維、不分別,像小孩念書一樣,從頭到尾一字不漏念下去,出聲音也可以,小聲念也可以,用心默念也可以。不管念到幾卷,不管發生什麼事,來收水費、電話響、門鈴響或者誰來講話、來吵,這時就是你要練功課了。你仍然要心不動地馬上放下、馬上應對,處理完了,馬上坐下來繼續念,繼續定下去。

每天讀經之前,我說:「一定要洗手,一定要讓自己乾乾淨淨的。」這是恭敬心,有一分恭敬心就有一分收穫,不能上完廁所、吃完東西,手髒兮兮的去碰經典。我說:「這個恭敬心,並不是這本經書需要或是佛菩薩需要,而是那一念恭敬心讓你個人本身受益了。」我建議諸位,我多生多世的親人,你一定要用心、仔細的,不是隨便拿本經書就念。

這些是讀經前必須要做的事情

最後,我再向各位報告,你真的要開始讀經的時候,你要先做什麼呢?我自己的做法是,我一定把屋子收拾乾淨,把經書擺上,把我的眼鏡、我的茶、蓋腿布放好。我知道當我這麼讀經的時候,我一定會不小心地定進去,這時如果我的腿涼了、肩膀涼了,我還得下來去找布來蓋,那多煩人、多打擾呀!所以一定要準備好,都準備好了我就坐下來開始讀。諸位,我不建議你匆匆忙忙把經書拿出來,往桌上一放就坐著念了。

「因」若不完美,「果」一定不完美。所以我建議你,當你要讀經之前,你要練習,要把家裡裡裡外外收拾乾淨。有的師姊就說:等我收拾乾淨了,精疲力竭的,我已經念不動了。我說:「沒關係,今天收拾乾淨今天念不動了就不念,明天再來。」這個方法我一直供養每一個我認識的師兄弟們,大家都受用。

(本文摘自1998/12月份《善報》)

緣起

- 詳細內容

- 分類:緣起

- 點擊數:16446

緣起

化育基金會從1994年成立至今,已經歷了29個年頭,在這有點年份的歲月中,因為大家對法的意樂希求,也因為我們對正法的傳弘,有著一點捨我其誰的執著,這讓我們至今,都不曾起過放棄的念頭。

將珍貴的教導、深奧的法義,披上有形且適當的衣著,這對於佛法文字工作者而言,是毫無怨尤的生活。

雖然文字只是一時的方便無需執著,然而相對的文字,卻能帶來究竟的般若。 相信很多人都有過,因為一本書,而受到啟發的經過,這也是自古以來,傳承之所以能夠延續的必要行動。

如何能讓許多重要的教導內容,跳出世俗模式的有限範疇,能夠流傳廣泛並且可以長久,這是我們一直以來的盼頭。

在經過多年的思考、準備與下定決心之後,我們開始了這個「分享書」的推動,為了智慧的訊息遍諸方所,真實的話語流傳廣播,文字的般若垂手能獲。 我們希望所有的生命,能因接觸到佛法而有所不同,能因法水的洗禮而身心受用,更因為心智的不斷進階,而臻至究竟的解脫。

「有情分享書」計畫發起人 釋妙融 合十